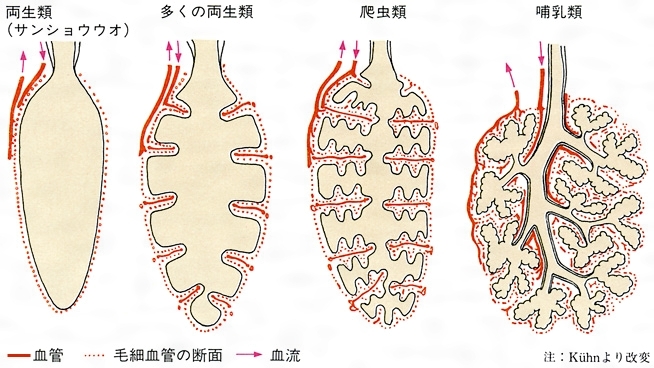

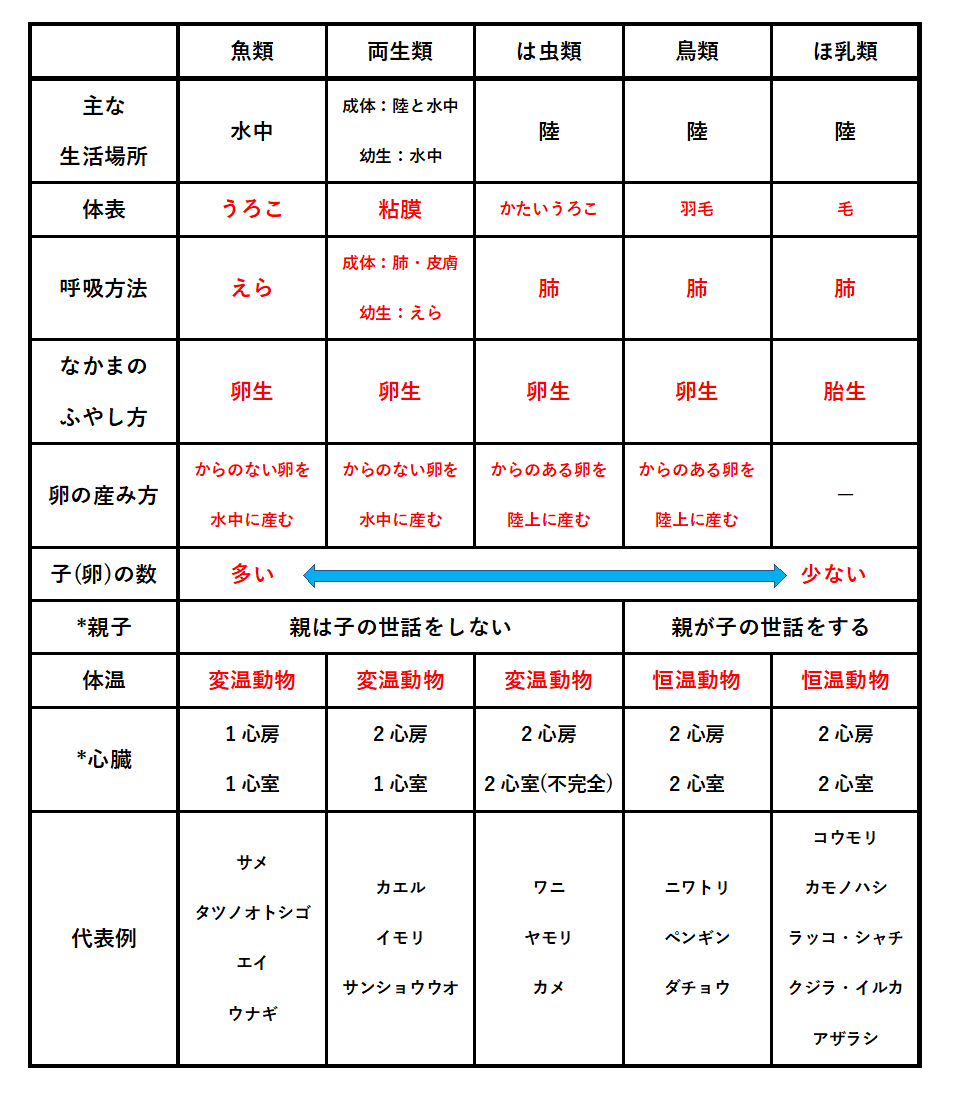

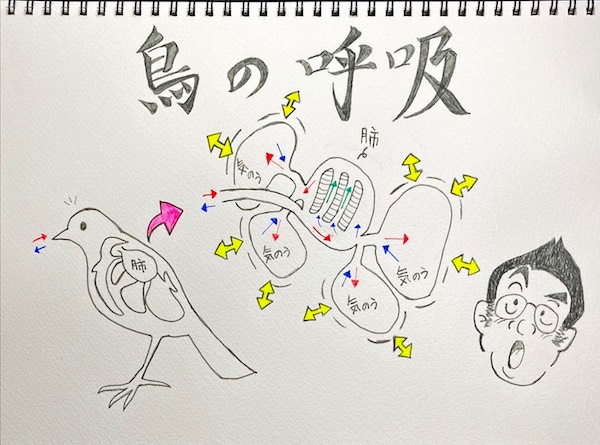

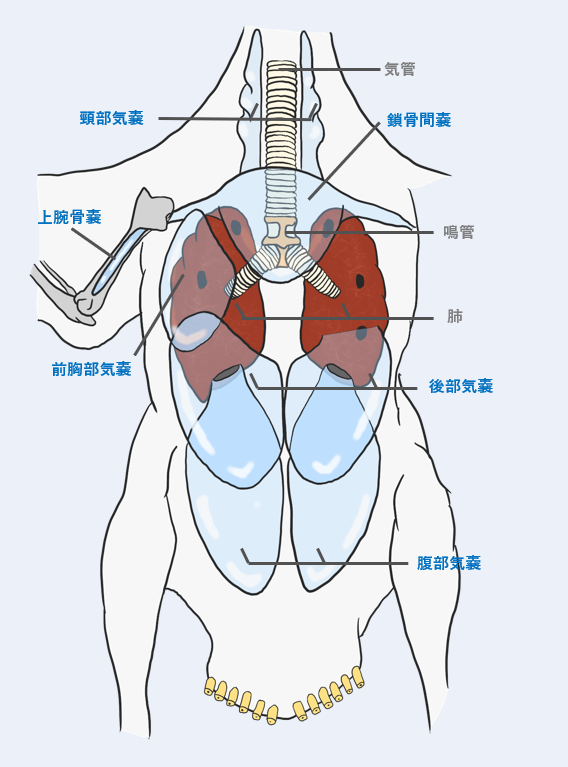

· 脊椎動物の呼吸器官の進化を教えるための実験・観察教材 キンギョとウシガエル幼生の呼吸に関する比較解剖および生理実験 田中 邦明 , 飯田 勇次 , 中西 太郎 生物教育 46(4),呼吸には口で行う「口呼吸」と鼻で行う「鼻呼吸」があります。 人間以外の多くの生物にも「口」が付いています。 ですが、口呼吸ができるのは、実は人間だけなのです。 鳥や爬虫類、両生類は、「軌道」と「食堂」が完全に分かれています。 · 私が個人的に、脊椎動物(魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類)の中で 最強の呼吸器官を持っていると思うのは、鳥 です。 鳥の肺には 気嚢 きのう というポンプの袋がついています。

症状 予防 経過と治療新型コロナウイルス感染症0411 Covid 19 狂犬病 Emeke6608的創作 巴哈姆特

爬虫類 呼吸器官

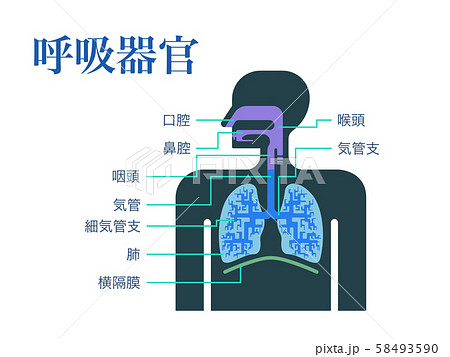

爬虫類 呼吸器官- · これはザリガニが呼吸をしているのである。 特にプラケースなど小さい容器で飼育している場合によく見られる。 水量が少ないことから、水中の溶在酸素量が少ない時によく行う行動である。 よく見ると頭胸甲を水から出しているのがわかる。 さらに見ると頭胸甲と脚の間にケバ状にエラの一部が見てとれる。 ここから直接水面の水を取り入れて呼吸をしている肺呼吸爬虫類・鳥類・哺乳類は全呼吸量の大部分を肺呼吸に依存しています。特に,哺乳類では膨 大な数の肺胞により,ガス交換の能力が非常に高くなっています。哺乳類は,横隔膜による肺 の拡大・縮小による吸気・排気を行ないます。 呼吸

All無價compressed 2 By Sitting Lin Issuu

爬虫類は肺呼吸をしています。 これは水辺近くや水中で活動することの多いカメ、ワニ、ウミヘビなども例外ではありません。 ただし一部の爬虫類は水中からも酸素を取り込む事も可能で、例えばカメは飲んだ水に含まれる酸素を粘膜から吸収することができます。 これにより呼吸する頻度を減らせますし、また酸素消費量の少ない冬眠中はずっと水中の酸素だけで · 今回は鳥の面白い肺と呼吸の仕方について説明していきたいと思います! 呼吸の仕方について知る前に、まずは 気嚢 (きのう)という器官 について知る必要があります。 これは哺乳類には見られないものです。 鳥の体の主要な部分のほとんどはこの気嚢とつながっています。 気嚢の位置皮膚呼吸のみの生物 特別な呼吸器官 を 脊椎動物では両生類や爬虫類は、肺で呼吸 と併用するかたちで、皮膚や粘膜を利用した皮膚呼吸も行っている。咽喉部や総排泄腔の内壁に毛細血管の豊富な部位があり、この部分がガス交換に関与している。 ただし、呼吸器による呼吸と皮膚呼吸が�

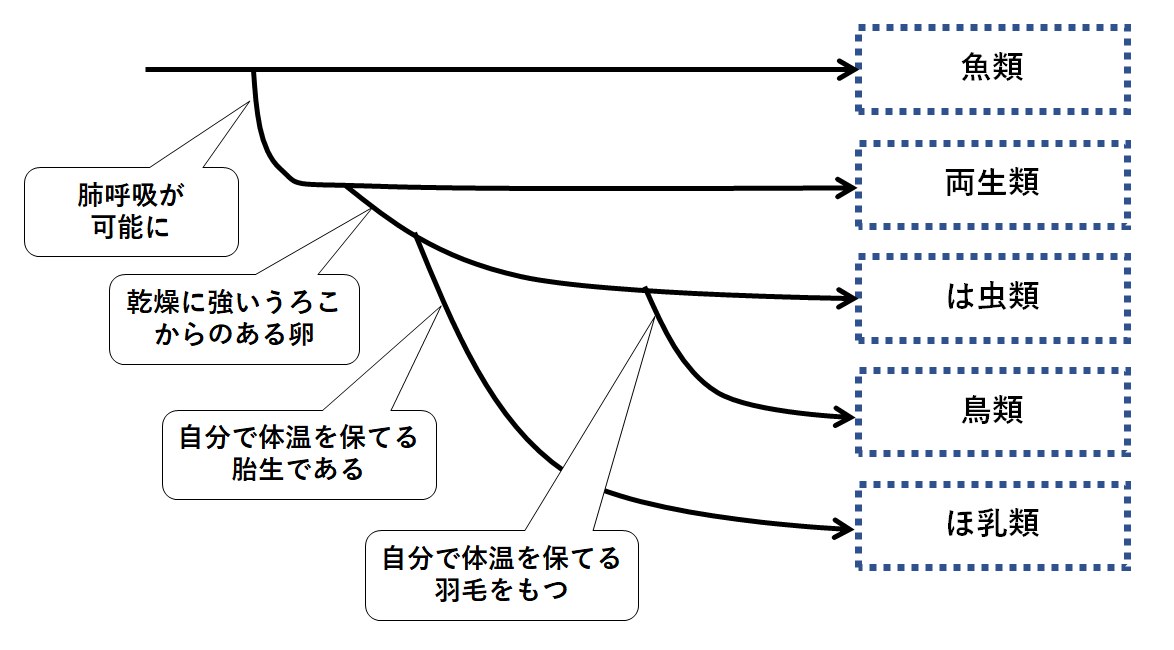

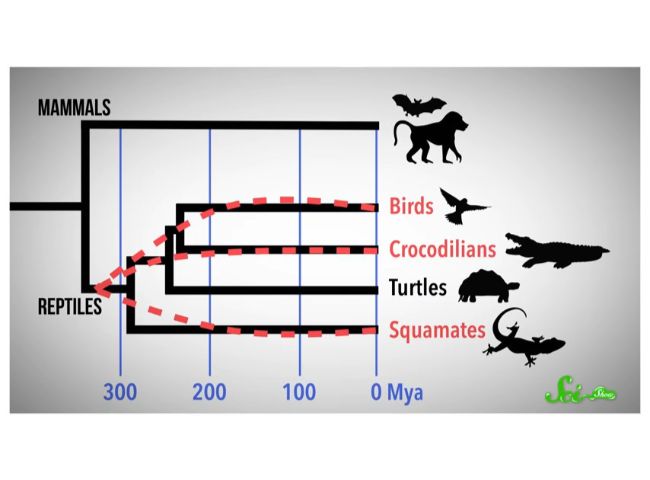

有羊膜類から、 爬虫類 や 鳥類 、 哺乳類 が生まれました。 石炭紀 後期 に、両生類から進化しました。 有羊膜類そのものは、 両生類 には分類されません。 両生類の中からは、 陸上産卵 する系統が何度も進化しています。 羊膜 は、こうした系統の一つで、陸上に生みつけられた、 卵黄 の身近なカエル・ヘビ最初のページへ/本文目次に戻る/爬虫類 陸上にすむためには空気呼吸のための器官「肺」が必要です。また、陸上での移動方法は水中と違い、自分の体を支え、かつ、進めるための運動器官「あし」が必要になります。 陸上生活が可能になったのは①肺、②足、③心臓生類,爬虫類,鳥類の成熟赤血球は有核である が,哺乳類では無核である.哺乳類の赤血球が 奪うのに都合がよい.生後は肺呼吸を始めるた めに,むしろ末梢組織に効率よく酸素を引き渡 すことができるHbAの方が好都合となる.これ が,生後まもなく起こるHbFからHbAへのス イッチングの

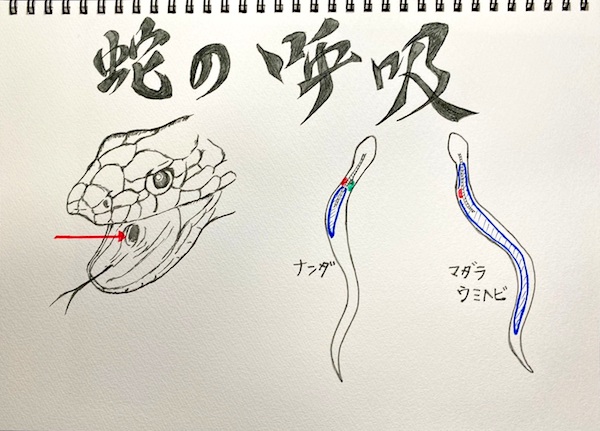

· 両生類と爬虫類には明確な違いがあるので、ここでご紹介します。 1 爬虫類(Reptiles) 11 爬虫類は「ずっと肺呼吸する変温動物」 12 爬虫類は「うろこや甲羅を持つ」 13 爬虫類は「殻のある卵を産む」幼体は鰓で呼吸し水中生活 成体は肺もしくは皮膚呼吸(幼体と成体は異形) • 爬虫類 卵生、卵胎生(陸上で産卵) 卵は卵殻を持つ 幼体から親と同じ形 体表が鱗でおおわれている 水棲類と陸棲類 • 水棲種 • 両棲種 • 陸棲種 爬虫類と鳥類 共通点 卵殻に包まれた卵を産む 鱗でおおわれた� · ・ウミヘビは爬虫類の仲間なので肺呼吸をしている ・ウミヘビの30~60分程度潜っていることができる ・長時間潜水ができるのは基礎代謝で使う酸素が少ないのと皮膚呼吸をしているから 関連記事 ウミヘビの毒の成分は最強?噛まれた時の症状や応急処置法は? エラブウミヘビを食べ

All無價compressed 2 By Sitting Lin Issuu

肺とは コトバンク

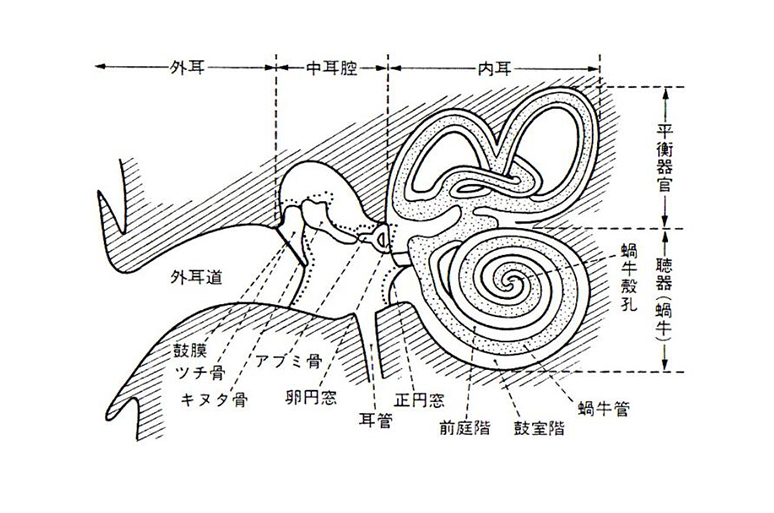

哺乳類の呼吸器系または循環系をタップしてください。 動物も人間と同じようにエネルギーと成長に必要な酸素を吸い込み、体内で生成された二酸化炭 素を排出します。 このプロセスは呼吸と呼ばれ、哺乳類の呼吸器系(こきゅうきけい)の働きです。専門学校でも両生爬虫類の授業を担当している。こちらはちょうど「蛇の呼吸」などを教えた時の板書。(撮影/大渕希郷) そこで今回は、生物科学の視点から実際のヘビの呼吸について解説したいと思います。 「全中集」まではしなくてよいので、お気軽にお読みください。 巨大な獲物を飲鰭から四肢への発達 ②呼吸法の変化 鰓呼吸から肺 呼吸への発達 ③感覚器の変化 側線系から聴覚器へ の発達 ④窒素代謝物の処理方法の変化⑤恒浸透圧性 の獲得⑥乾燥に対する適応 ⑦生殖方法の変化 羊膜 卵と体内受精の発達 ⑧温度に対する適応などを挙げ

昆虫は魚類 両生類 爬虫類 鳥類 哺乳類のいずれかに分類されるのでしょうか されないならいつから昆虫は進化を分化したのでしょうか Quora

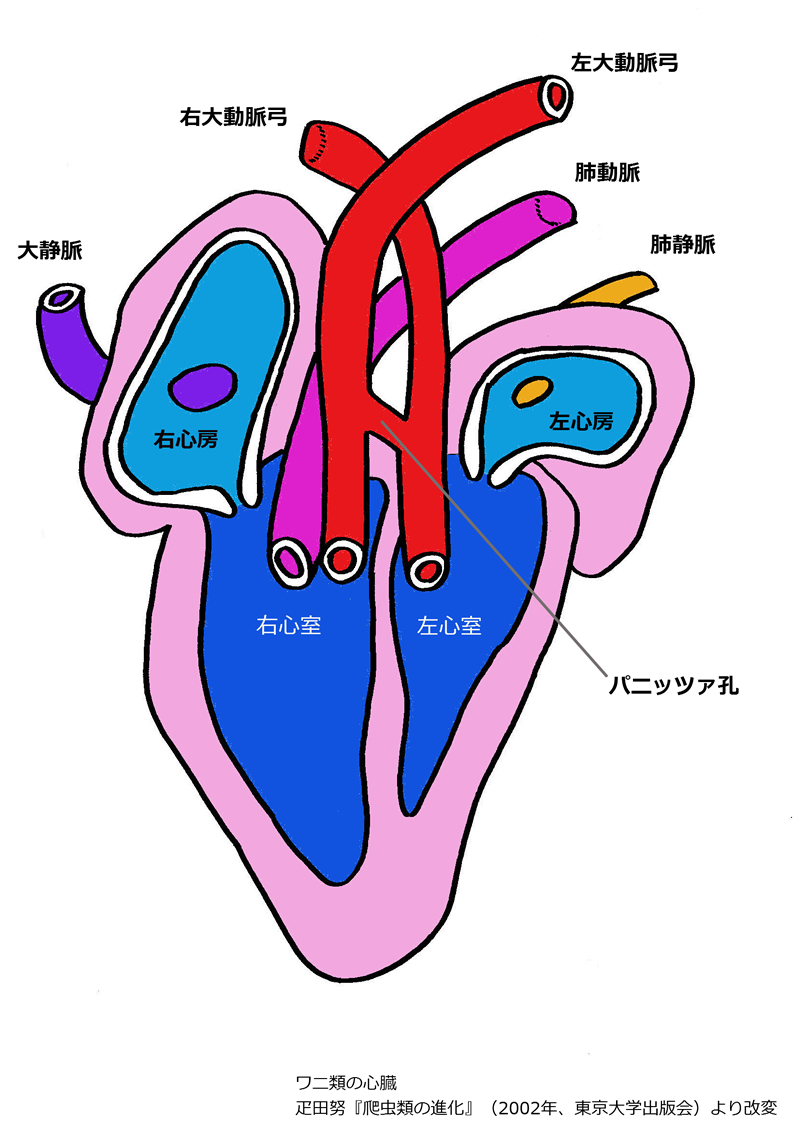

水陸両用 ワニの心臓はバイパス済みの切替式 科学コミュニケーターブログ

鳥の呼吸 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How works Test new features爬虫類は基本、鼻呼吸ですし、体格に比べて咽頭部が広いということが、舌の長さが足りなくても食餌を嚥下出来たのかもしれません。 陸上脊椎動物には、臭いをかぐ器官が2つあります。 ひとつは、人類では嗅覚の主体となっている鼻腔内の奥に存在する 嗅上皮 です。 もうひとつは鋤鼻器官正解は 「肺呼吸」 カタツムリは貝やイカ・タコと同じ軟体動物ですが、肺呼吸を行います。これはナメクジも同じです。したがって、梅雨の雨には耐えられますが、水の中に入ってしまうと当然生きていけません。ちなみに、日本のほとんどのカタツムリは右巻きです。 他の問題にチャレンジ

2つの心 の比喩としての2心房2心室 Metatronic Metalogue

爬虫類とは コトバンク

肺呼吸が主体となるのは爬虫類以後である。 2-3 浸透圧の変化 魚類が海水から淡水に移るためには、大きな浸透圧の 格差に適応する必要がある。海水では濃いNaCl 濃度の ために、体内にNa が流入し、浸透圧によって水が奪わ れる。淡水では逆にNa が体外に流出し、浸透圧によっ て水が体内そのため、魚は、効率よく酸素を取り込むための呼吸器官として、 表面積の大きい鰓をもつ。しかも、鰓の表面と中を走る毛細血管の間の細胞層 がごく薄いので、周囲の水から血液中への酸素の取り込みが容易である。 海に生きる動 なかま 物たち(全12回) 第4回 魚は水を飲む 浦野明央気嚢(きのう、英 Air sacs )は、鳥類が備えている呼吸器官である。鳥類の祖たる恐竜にもほぼ同様の器官が存在したことが研究によって示唆されている。

最後まで生き残るのはオオトカゲ Nature ダイジェスト Nature Portfolio

空気をまとって潜水できるトカゲを激写 水中で 呼吸 してます ギズモード ジャパン

· ・ウミガメは爬虫類の仲間なので肺呼吸をして酸素を取り入れている ・ウミガメの活動時の息継ぎの間隔は1時間に1回、睡眠中などは3時間に1回程度 ・乗船時や離島の海岸沿いでときたまウミガメの息継ぎが見られることがある 最後まで読んでくれた方、ありがとうございました! 関連記

皮膚を通して呼吸する14匹の動物 皮膚呼吸 理科

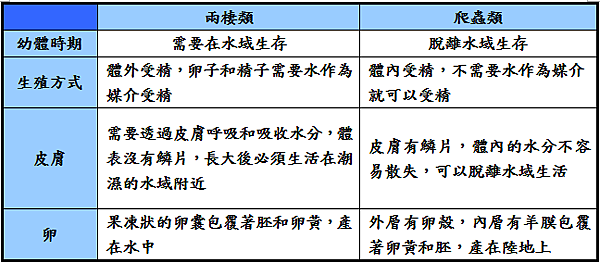

爬蟲類特性 功課

Title

中1生物 せきつい動物 中学理科 ポイントまとめと整理

爬蟲類特性 功課

インコの器官と疾病

到底有沒有神

爬虫類と両生類の違い カメはどっち 生き物サーチング

蛇 维基百科 自由的百科全书

爬虫類と両生類の違い カメはどっち 生き物サーチング

ベタはラビリンス器官を使って空気呼吸ができる バイオハックch

爬蟲類特性 功課

爬行动物 维基百科 自由的百科全书

爬虫類 特徴 分類および複製 理科

生研instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

text3

爬虫類の消化器系の美しい要約 爬虫類の外部構造

Si新書 両生類 爬虫類のふしぎ Sbクリエイティブ

両生類と爬虫類 切り絵職人の日記

蛇 3d Animal

兩棲類跟爬蟲類的不同 Daddy Poppy S 藥學跟動物世界 痞客邦

呼吸法で活動量が増える 一方向流の呼吸 を使う動物の正体 ログミーbiz

Title

Jpb2 Specific And Non Specific Immunity Induced By Dsrna In Crustaceans And Other Invertebrates And Biological Delivery Vehicles Used Therein Google Patents

ウミヘビとウミヘビ

症状 予防 経過と治療新型コロナウイルス感染症0411 Covid 19 狂犬病 Emeke6608的創作 巴哈姆特

被羞耻感绑架的5400万中国人 不敢崩溃 飞扬头条

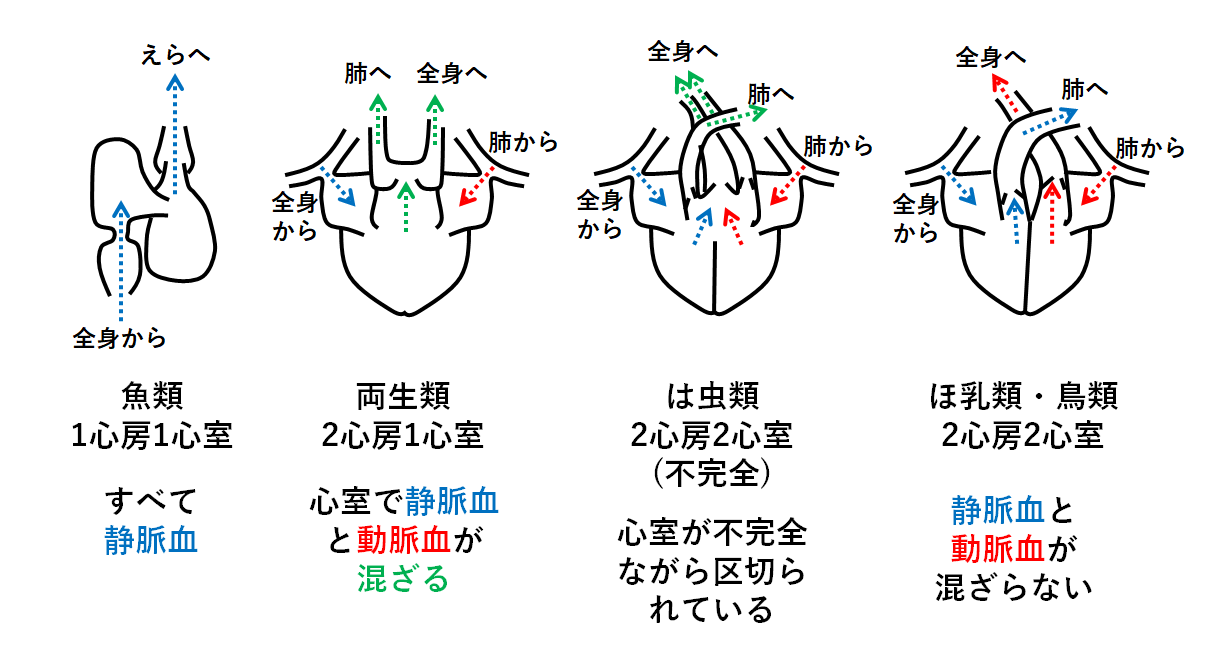

心臓の 進化物語 魚類とクジラ 塵 ちり だから塵に還る

フトアゴヒゲトカゲの肺炎 イグアナ トカゲの疾病 もねペットクリニックはエキゾチックアニマル対応可能

哺乳類と爬虫類の呼吸の方法において何か違いはありますか 両方と Yahoo 知恵袋

皮膚を通して呼吸する16匹の動物

鬼滅の刃 蛇の呼吸 の真実を生物専門家が解説 最強の呼吸法を持つ動物は 大渕希郷 動物ふしぎ観察記 よみタイ

蛇 维基百科 自由的百科全书

進化の歴史 科学バー

サバンナモニターの舌損傷とヤコブソン器官 イグアナ トカゲの疾病 もねペットクリニックはエキゾチックアニマル対応可能

兩棲類跟爬蟲類的不同 Daddy Poppy S 藥學跟動物世界 痞客邦

死肥宅 Explore Tumblr Posts And Blogs Tumgir

Ecナビ まいにちニュース 鬼滅の刃 蛇の呼吸 の真実を生物専門家が解説 最強の呼吸法を持つ動物は

魚 維基百科 自由的百科全書

日本語で各部位の名称が記載された呼吸器官のシンプルなイラストのイラスト素材

呼吸器 Wikiwand

この動物は何呼吸 案外知らない動物の呼吸事情 動物図鑑

中学の理科の問題を教えてください 図の表は5種類のセキツイ動物の特徴を Okwave

Jpb2 Specific And Non Specific Immunity Induced By Dsrna In Crustaceans And Other Invertebrates And Biological Delivery Vehicles Used Therein Google Patents

兩棲類跟爬蟲類的不同 Daddy Poppy S 藥學跟動物世界 痞客邦

哺乳類と違う 鳥の独特な肺について獣医学生が解説 Dolinote

爬虫類と両生類の違い カメはどっち 生き物サーチング

Jpb2 Specific And Non Specific Immunity Induced By Dsrna In Crustaceans And Other Invertebrates And Biological Delivery Vehicles Used Therein Google Patents

動物のなかま

Q A ヤモリとイモリの違いは何 爬虫類と両生類の違い バイオハックch

納米銀粒子液治療長期疾病

text2

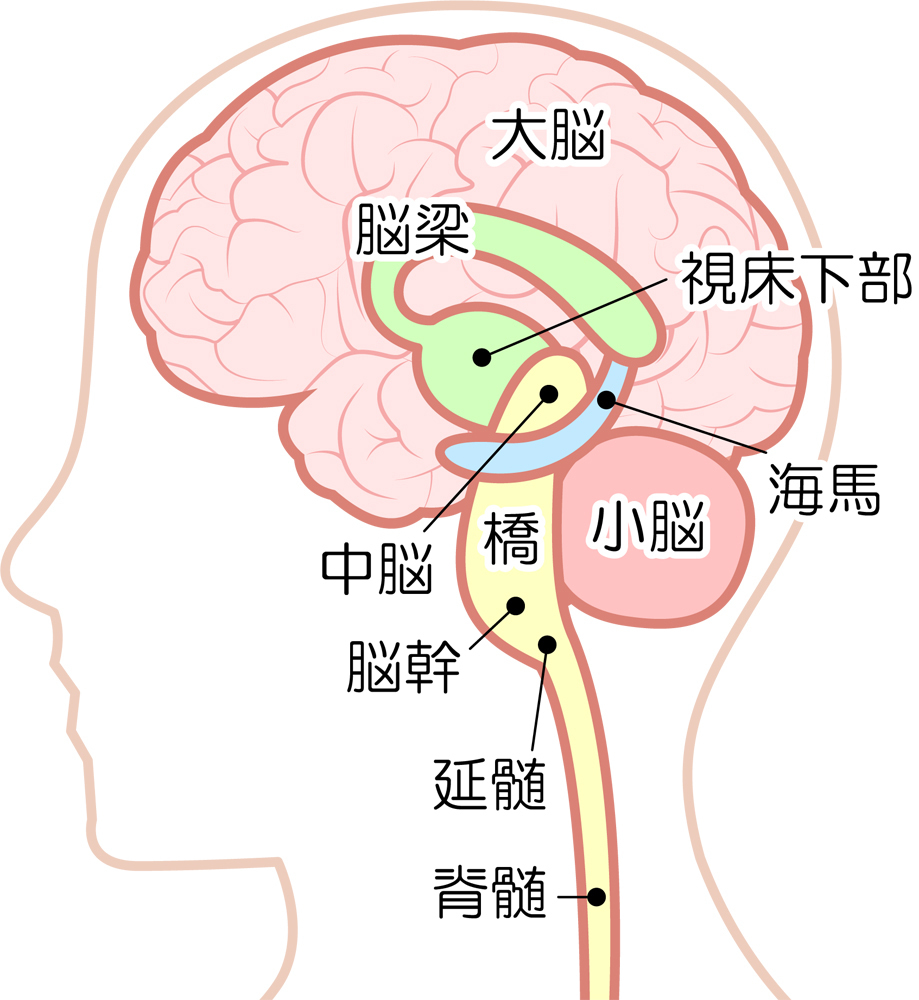

爬虫類脳 脳の三層構造 1 講師 小橋広市 マイベストプロ京都

兩棲類跟爬蟲類的不同 Daddy Poppy S 藥學跟動物世界 痞客邦

特技は 尻呼吸 パンクなカメに迫る危機 モヒカン亀にケイト ブランシェットも注目 クーリエ ジャポン

必修課程

鳥に歯がないのはなぜですか Quora

動物の種類 分類一覧 セキツイ動物 体温 呼吸など 小学 中学 理科 Yattoke 小 中学生の学習サイト

中3生物 植物 動物の進化 中学理科 ポイントまとめと整理

トカゲの肺も 一方通行 鳥と同じ 写真1枚 国際ニュース Afpbb News

爬虫類 の呼吸について質問です カメ類は気嚢を使った向流呼吸を行 Yahoo 知恵袋

無題ドキュメント

Medical Diagram 心臓の進化の法則 ファーマスタイルweb

爬虫類の消化器系の美しい要約 爬虫類の外部構造

爬虫類と両生類の違い カメはどっち 生き物サーチング

在庫有り 即ok Gex レップデリ バグプレミアム 消費期限22 45g 新商品 04 セール商品

進化の歴史 科学バー

皮膚 维基百科 自由的百科全书

ボールパイソン マウスロット 呼吸器疾患 病気の恐ろしさ Repfarm A Z ボールパイソンブログ

ヒトにのこる進化の足跡 Imasenze

行動基準を用いた爬虫類の福祉評価法 爬虫類も広い空間が必要 アニマルライツセンター

症状 予防 経過と治療新型コロナウイルス感染症0411 Covid 19 狂犬病 Emeke6608的創作 巴哈姆特

ヘビ 大嫌いとされる哀れな爬虫類の進化と生態 エミュー

アートアギトプンクト ニホンイシガメの卵の内部はどうなっているのか

呼吸法で活動量が増える 一方向流の呼吸 を使う動物の正体 ログミーbiz

鬼滅の刃 蛇の呼吸 の真実を生物専門家が解説 最強の呼吸法を持つ動物は 大渕希郷 動物ふしぎ観察記 よみタイ

貝多樂 超商免運 Harlan 白楊木屑 絲 X4包 除臭 吸水 天然 實驗室繁殖場專用 Yahoo奇摩拍賣

爬行动物 维基百科 自由的百科全书

サバンナモニターの舌損傷とヤコブソン器官 イグアナ トカゲの疾病 もねペットクリニックはエキゾチックアニマル対応可能

爬虫類 鳥類 哺乳類の呼吸器官はなんでしょ 紫色へのボケ ボケて Bokete

Jpb2 bcl 2調節因子 bmf 配列及びアポトーシスの調節におけるそれらの使用 Google Patents

哺乳類と違う 鳥の独特な肺について獣医学生が解説 Dolinote

中1生物 せきつい動物 中学理科 ポイントまとめと整理

論文紹介 行動基準を用いた爬虫類の福祉評価法 日本語訳 Peace 命の搾取ではなく尊厳を

Jpb2 bcl 2調節因子 bmf 配列及びアポトーシスの調節におけるそれらの使用 Google Patents

呼吸器 Wikiwand

0 件のコメント:

コメントを投稿